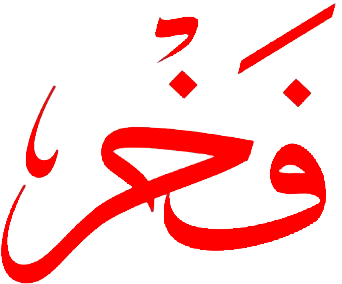

بدأت في العهد النبوي واتخِذت مؤقِّتا للسحور وشكّلت قناديلها ثروات صادرها أمراء الجور والصليبيون.. إضاءة المساجد في رمضان

قدِم الصحابي الجليل تميم بن أوْس الداريّ (ت 40هـ/661م) ذات يوم من سفر “فحمل معه من الشام إلى المدينة قناديل وزيتًا ومُقْطًا (= حَبْل)، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يومَ الجمعة فأمر غلاما له -يقال له أبو البَرّاد- فقام فشدّ المُقْط..، وعلَّق القناديل وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفُـتُلَ (= جمع فتيلة)، فلما غربت الشمس أسْرَجَها (= أوْقَدَها)، فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فإذا هو يُزْهِر (= يضيء بشدة)؛ فقال: «مَن فعل هذا»؟! قالوا: تميم يا رسول الله؛ قال: «نورتَ الإسلامَ، نور الله عليك في الدنيا والآخرة»!!

إن هذا التعبير النبوي المجازي الذي وصف إضاءة المساجد بأنها “إنارة للإسلام” يضع حجر أساس فلسفة العمران الحضاري الإسلامي، ويؤسس للعلاقة ما بين المادي والمعنوي في عمليات البناء والتشييد في مجال العمارة الإسلامية. ولعل من أسباب سرور النبي ﷺ بالإنارة المسجدية أن بَسْط الأنوار يبدد الظلمات من حول المصلين فيُري بعضَهم وجوهَ بعض مما يزيد أنْسَهم ويعمق طمأنتهم، وكذلك بارتفاع الأضواء تسري في النفوس الراحة والابتهاج في رحاب بيوت الله تعالى.

وللنور في عتمة الصحراء خاصةً قيمةٌ غالية وعالية لساكنيها الذين هم من أقوى البشر قدرة على تقدير معناه وجدواه، ولذا فإن القرآن الكريم عندما غمر بلاد العرب نزل عليهم باعتباره «نورا مبينا» والإيمان به إخراج لهم من الظلمات إلى النور، وقد سميت إحدى سوره باسم “سورة النور” التي جاء فيها أن النور من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾؛ (سورة النور/الآية: 35).

وفي القصة المتقدمة ورد إطلاق النبي ﷺ النور على الجليل من الأعمال؛ فلكل ذلك أحب المسلمون النور فأضاؤوا أحياءهم ومساجدهم منذ فجر تاريخهم، وتفننوا -عبر القرون- في صناعة الإضاءة وتشكيلات قوالبها وزخرفتها، وإذا حضرتهم المناسبات الدينية تضاعفت الإنارة والأضواء حتى يتسنى للناس الحركة ليلا إلى مساجدهم، ولذا لا نبالغ إن قلنا إن القناديل المعلقة في المساجد قديمةٌ قِدم الإسلام نفسه!

وقد جعل الخليفة عمر الفاروق (ت 23هـ/645م) من النور حالة مبهجة في رمضان لمّا قرر أن يجتمع المسلمون في مساجدهم على قارئ واحد في تراويح رمضان، وظلت بعده هذه السُّنة سارية فقدّرها المسلمون حق قدرها وعمّقوها بتقاليد متعددة ومتنوعة، وكان في طليعتهم الخليفة علي بن أبي طالب (ت 40هـ/661م) الذي سرّه مشهد أول ليلة في رمضان حين رأى جنبات مسجد رسول الله ﷺ تُزهر بالقناديل وأنوارها، فدعا لصاحب الفكرة قائلا: “نوَّر الله لعمر بن الخطاب قبرَه كما نوَّر مساجد الله تعالى بالقرآن”!!

ومع تطور العمران الحضاري؛ تطورت فكرة الإنارة وتشعّبت فباتت المناسبات الدينية قرينة للتفنن في الإضاءة وصنع القناديل والفوانيس، بل صارت تحظى برعاية رسمية من الدولة جريا على سُنّة الفاروق، فرُصِدت لها المخصَّصات المالية الرسمية، كما انتُدب لها العمال المكلَّفون بوقيدها والذين كانوا يسمَّوْن -في كتب التاريخ والتراجم- بـ”أصحاب القناديل”، وفوقهم المسؤولون المعيَّنون للإشراف على إدارتها.

ومن السمات المهمة التي تنبغي ملاحظتها أن تلك القناديل -وما يصاحبها من قوالب زينة وإبهار- لم تكن مجرد أضواء معلَّقة في رحاب المساجد، بل تحولت -مع توالي الحِقب ومخالطة الحضارات والثقافات الأخرى- إلى كنوز لا تقدَّر بثمن، وكان يباشرها أمهر الصناع وتُستخدم في تصنيعها أثمن المواد والخامات، ولذلك كانت مستهدَفة من اللصوص والغزاة.

وقد تتبع عدد من المؤرخين -كما سنرى- حوادث السطو على قناديل وثريات المساجد سواء من أولئك المعتدين النهابين، ولعل أشهر تلك الحوادث استباحة القرامطة للكعبة وسرقتهم “الحجر الأسود” وقناديل المسجد الحرام، وكذلك اجتياح الصليبيين للمسجد الأقصى ونهبهم لمقتنياته الثمينة من معدات الإضاءة. كما أضحت لفوانيس المساجد فوائدُ واستعمالات أخرى في شهر الصيام، من أهمّها الاستعانة بها على معرفة وقت السحور كما استُعين بها لإعلام الناس بثبوت رؤية هلال رمضان.

وفي هذه المقالة؛ سنتقصّى آثار ظاهرة إضاءة المساجد في تاريخ المسلمين باعتبارها تقليدا اجتماعيا يتلبس فضاءات الشعائر، فنقف على بداياتها الأولى أيام الصحابة وزيادتهم العناية بها في ليالي رمضان المعظَّم على وجه الخصوص، ونرصد ما خضعت له هذه الظاهرة من تطور وتفنن، وما شهدته من احتفاء بلغ حدَّ تنافس الملوك والتجار في توفيرها -إنشاءً وإهداءً- للمساجد والجوامع التاريخية في حواضر الإسلام الكبرى مشرقا ومغربا، كما نتطرق لما كانت تصاب به أحيانا من آفات اللصوصية الخفية والسطو العلني والتلف بالحرائق.

مبادرة شخصية

تفيدنا الروايات التاريخية بأن مسجد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يُضاء “بسَعَف النخل”، حتى قدم تميم بن أوس الداريّ (ت 40هـ/661م) ذات يوم إلى المدينة النبوية “فحمل معه من الشام إلى المدينة قناديل وزيتًا ومُقْطًا (= حَبْل)، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يوم الجمعة، فأمر غلاما له يقال له أبو البَرّاد فقام فشدّ المُقْط.. وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت، وجعل فيها الفُـتُلَ (= جمع فتيلة)، فلما غربت الشمس أسرجها (= أوْقَدَها)، فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فإذا هو يُزهر (= يضيء بشدة)؛ فقال: «من فعل هذا»؟ قالوا: تميم يا رسول الله. قال: «نوَّرتَ الإسلام، نوَّرَ اللهُ عليك في الدنيا والآخرة»!

ذكَرَ قصةَ تميم الداري هذه -بصِيَغٍ مختلفة- الحافظُ ابن عبد البر الأندلسي (ت 463هـ/1071م) في كتابه ‘الاستيعاب في معرفة الأصحاب’، والإمام المؤرخُ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) في مواضع من كتابه ‘أسد الغابة في معرفة الصحابة‘، ونصُّها الذي أثبتناه هنا رواه ابن حَجَر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) -في كتابه ‘الإصابة في تمييز الصحابة’- قائلا إن سندها “ضعيف”، دون أن يمنعه ذلك من إيرادها كرواية تاريخية تتعلق بحياة أحد مشاهير الصحابة. وقد سبقه شمس الدين الذهبي (ت 748هـ/1347م) -في ترجمة تميم الداري من ‘سير أعلام النبلاء‘- إلى إيراد مضمونها رغم تضعيفه إسنادَها؛ فقال: “أخرج ابن ماجه (ت 273هـ/886م) -بإسناد ضعيف- عن أبي سعيد الخُدْري (ت 74هـ/694م) قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري”.

ومما يشدّ الانتباه أن وصلات النور واكبت إطلالات رمضان -بوصفه شهرَ تنزُّلِ أنوارِ القرآنِ- منذ خلافة عمر بن الخطاب (ت 23هـ/645م)؛ فقد خرج الفاروق “ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع (= جماعات) متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: «إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل»، ثم عَزَم فجمعهم على أبَيِّ بن كعب (ت 22هـ/644م)” فصلّى بهم. فكان هذا أول جمع للناس كلهم على صلاة التراويح؛ كما روى البخاريّ (ت 256هـ/870م) في صحيحه، وغيرُه من أئمة الحديث.

وبتحوُّل إحياء ليل رمضان إلى نشاطٍ جماعيّ؛ احتاج الناسُ إلى إضاءة استثنائية فأشرق ليلُ المدينة النبوية بنور لم تعهده في سائر الشهور. فقد روى الإمام ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) -في كتابه ‘المنتظم‘- بإسناده إلى عمرو بن عبد الله الهمْدانيّ المشهور بـ”أبي إسحق السبيعي” (ت 127هـ/746م): “قال: خرج علي بن أبي طالب (ت 40هـ/661م) في أول ليلة من شهر رمضان، فسمع القراءة في المساجد ورأى القناديل تُزهِر، فقال: نوَّر الله لعمر بن الخطاب قبرَه كما نوَّر مساجد الله تعالى بالقرآن”.

وهكذا يكون فعل عمر هذا أولَ ربطٍ بين الإضاءة الاستثنائية بالقناديل المعلقة وبين ليالي رمضان؛ ولذلك قال المؤرخ السمهودي (ت 911هـ/1505م) في ‘خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى‘: “وأمّا مصابيح المسجد فقيل أوّل من علق المصابيح بالمسجد عمر بن الخطاب لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد”.

وفي سياق أوليات إضاءة الحرمين الشريفين تاريخيا؛ يقول الأزرقي (ت 250هـ/864م) في ‘أخبار مكة‘: “أول من استصبح (= أوقد المصابيح) لأهل الطواف وأهل المسجد الحرام جَدِّي عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني، كان يضع على حرف (= جانب) داره مصباحا عظيما فيضيء لأهل الطواف وأهل المسجد، وكانت داره لاصقة بالمسجد..، فلم يزل يضع ذلك المصباح.. حتى كانـ[ـت ولاية] خالد بن عبد الله القسري [على مكة]، فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/706م)، فمنعنا أن نضع ذلك المصباح فرفعناه”.

تقليد ثابت

وعلى منوال كثيرٍ من عادات البشر؛ تحوّلت القناديل الرمضانية من تصرُّفٍ دفعت إليه الحاجة إلى تقليدٍ ثابتٍ، فصارت الإضاءة الاستثنائية في ليالي رمضان جزءْاً من تقاليد هذا الشهر الفضيل التي يُعرف بها. ولذلك نقل الإمام القرطبي (ت 671هـ/1269م) -في تفسيره- عن العلماء قولهم إنه “يُستحب أن.. يُزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد”.

ثم لم تلبث القناديل أن صارت جزءًا من نفقات المسجد التي تُصرف من خزينة الدولة؛ فقد قال ابن الفقيه الهمذاني (ت 365هـ/977م) -في كتابه ‘البُلدان‘- إن الخليفة الأموي “معاوية (ت 60هـ/681م) أولُ من طيَّب الكعبة بالخَلوق (= طِيبٌ زعفراني) والمُجْمَر (= البخور)، وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت مال المسلمين”.

وفي أوائل الدولة العباسية؛ بدأ الناسُ يتوسعون في تعليق القناديل في المساجد بمناسبة دخول رمضان، وبرعاية رسمية من كبار رجال الدولة؛ فـ”كان أولَ من أمر بقناديل في المساجد في شهر رمضان هو الفضل بن يحيى البَرْمَكي (ت 192هـ/808م)” لما كان واليا للعباسيين على الجناح الشرقي من دولتهم؛ حسبما ذكره النَّرْشَخيّ البخاري (ت 348هـ/959م) في ‘تاريخ بُخارَى‘.

وليس واضحا ما إن كان النَّرْشَخيّ يعني بالأولية هنا أوليّة عامّة أم باعتبار مدينة بُخارَى (تقع اليوم بأوزبكستان) وما يليها من بلاد الشرق الإسلامي، فالأزرقيّ يقول إن “الثريات التي يُستصْبَح (= يُستضاء) بها في شهر رمضان.. ثماني ثريات: أربع صغار وأربع كبار، يُستصبح بالكبار منها في شهر رمضان”. فيُحتمل أن تكون عادة تخصيص قناديل كبيرة لرمضان قديمة في مكة سبقت صنيع الفضل بن يحيى، كما رأينا زيادة أنوار المسجد النبوي في رمضان أيام خلافة الفاروق؛ وقد تكون انتقلت إليها من بُخارَى.

ويبدو أن البرامكة كانوا مشهورين بالاهتمام بأمر إضاءة المساجد وخاصة في المواسم ذات الرمزية الخاصة شعبيا، ولذا لم يكن إيقادهم القناديل مقتصرًا على رمضان؛ فابن دِحْية الكلبي الأندلسي (ت 633هـ/1236م) يقول -حسبما يرويه ابن مُفلِح الحنبلي (ت 763هـ/1362م) في كتابه ‘الفروع‘- إن “أول من أحدث ليلة الوقود (= النصف من شعبان) التي تسميها العامة «ليلة الوقيد» [هم] البرامكة، لأن أصلهم مجوس عبدة النار”! وقد خالف بعض العلماء ابنَ دحية في رأيه هذا؛ فدافع عن البرامكة واصفا إياهم بأنهم “حنفية [المذهب]، سيرتهم جميلة ودينهم صحيح، [وإنما] أمروا بذلك إظهارا لشعار الإسلام”.

وأيًّا كان هذا أو ذاك؛ فإنّ ذكر قناديل رمضان في ذلك الزمان المتقدم دليلٌ على بُطلان الرواية المتناقلة في كلام كثير من الباحثين المعاصرين، والقائلة إنّ أصل فوانيس رمضان بدأ مع دخول الخليفة الفاطمي المُعزّ لدين الله (ت 365هـ/977م) عاصمته القاهرة بمصر، ذلك أنّ إشعال القناديل في رمضان بدأ منذ زمن عمر كما سبق بيان ذلك، وتخصيص قناديل معيّنة برمضان مذكورٌ في كتابيْ ‘أخبار مكة‘ للأزرقيّ و‘أخبار مكة‘ للفاكهيّ (ت 272هـ/885م)، وكلاهما تُوفي قبل ميلاد المعزّ بدهر. وإذا اعتمدنا قول النَّرْشَخيّ بأن الفضل البرمكي هو أول من أمر بقناديل رمضان فإنّ بينه وبين دخول المعز القاهرة نحو قرنين!

خصوصية مصرية

ورغم هذه الدلائل القاطعة على أن قناديل رمضان كانت منتشرةً في العالم الإسلاميّ، وفي القلب منه مكة المكرمة والبيت الحرام قبل نشأة الدولة الفاطمية من الأصل؛ فإنّ لمصر خصوصيّة لا تُنكر فيما يتعلق بالأنوار الرمضانيّة، وخاصّة منها “الفانوس”.

والفرقُ بين “الفانوس” و”القنديل” أن القنديل يوقد بالزيت (أو النفط حديثًا)، وغالبا ما تصفه المصادر بأنه مصنوع من الزجاج؛ بينما يوقد “الفانوس” بالشمع، وقد عرّفه المستشرق الهولندي رينهارت دُوزي (ت 1300هـ/1883م) -في ‘تكملة المعاجم العربية‘- بأنه “مصباح سهل الطيّ، معمول من قماش مشمّع، مربوط بحلقات من الأسلاك بالقصدير”.

وبشأن إيقاد الفانوس بالشمع؛ يقول المؤرخ المقريزيّ (ت 845هـ/1441م) -في ‘المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار’- متحدثا عن أعياد الميلاد المسيحية: “أدركْنا الميلادَ بالقاهرة.. -وسائر إقليم مصر- موسمًا جليلًا، يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ المليحة، والتماثيل البديعة، بأموال لا تنحصر، فلا يبقى أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حتى يشتري من ذلك لأولاده وأهله، وكانوا يسمونها: الفوانيس -واحدُها فانوس- ويعلّقون منها في الأسواق بالحوانيت شيئا يخرج عن الحدّ في الكثرة والملاحة، ويتنافس الناس في المغالاة في أثمانها، حتى لقد أدركتُ شمعة عُملت فبلغ مصروفُها ألفَ درهم وخمسمئة درهم فضة (= قيمتها اليوم 2000 دولار أميركي تقريبا)”.

وقد سبق المقريزيَّ إلى ذكر استعمال القبط للشمع والمشاعل في أعيادهم المؤرخُ المسعوديُّ (ت 346هـ/957م)؛ فذكر -في ‘مروج الذهب‘- حضوره بمصر “عيدَ الغِطَاس” (يُقام سنويا في يناير/كانون الثاني) سنة 330هـ/942م، ومشاركة المسلمين للأقباط احتفالاتهم به رسميًّا وشعبيًّا. ويقول المسعودي إن أمير مصر حينها الإخشيد محمد بن طُغْج (ت 334هـ/955م) “أمر فأُسرِج (= أُشعِل).. ألفُ مشعل غير ما أسرَج أهلُ مصر من المشاعل والشمع، وقد حضر النيلَ في تلك الليلة مئاتُ آلاف من الناس من المسلمين والنصارى.. لا يتناكرون الحضور، ويُحضِرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب.. والملاهي والعزف..، وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً، ولا تُغلق فيها الدروب”.

فيبدو من نص المسعودي هذا أن مسلمي مصر زادوا على إضاءة قناديل رمضان الزيتية إيقاد الفوانيس الشمعيّة تأثّرًا بجيرانهم الأقباط، وصاروا يتنافسون في عملها وشرائها وتحصيلها -قُبَيل رمضان كما يفعل أولئك قُبَيل الميلاد والغطاس- مثل تنافس القبط. ولما كانت على هذا النحو من الجودة والإتقان والجمال الذي وصفه المقريزي؛ فلا عجب أن تلقى الرواج والانتشار والتطوّر عامًا بعد عام، ثم غلب المسلمون على الاسم حتى اقترن برمضان حصرًا أو كاد.

وقد سجل لنا المقريزيّ تزامن احتفالات المسلمين والأقباط كل بعيده وموسمه بالشمع والفوانيس؛ فقال في ‘المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار’: “وكان يُعلق بهذا السوق (= سوق الشماعين) الفوانيس في موسم الغطاس، فتصير رؤيته في الليل من أنزه الأشياء، وكان به في شهر رمضان موسم عظيم لكثرة ما يُشترى ويُكترى من الشموع الموكبية، التي تزن الواحدة منهنّ عشرة أرطال فما دونها، ومن المزهرات العجيبة الزيّ المليحة الصنعة، ومن الشمع الذي يُحمل على العَجَل (= العربات)، ويبلغ وزن الواحدة منها القنطار (= بمصر 44.9 كغ) وما فوقه”.

شعار رمضاني

وبالعودة إلى قناديل رمضان بالمساجد؛ فإنّها عَبْر الأزمان صارت شعارًا لرمضان يميزه عن شهور السنة ومواسمها. ومن ذلك ما ذكره ابن جُبَير الأندلسي (ت 614هـ/1217م) -في رحلته- ناقلا مشاهداته الرمضانية بالمسجد الحرام حين زار مكة، فوصف لنا احتفال أهلها بدخول رمضان سنة 579هـ/1183م بقوله: “ووقع الاحتفال في المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك.. من تجديد الحُصُرِ وتكثير الشمع والمشاعيل.. حتى تلألأ الحرم نورا وسطع ضياءً”.

وذكر ابن جبير تنافس جماعات المصلين من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة في إيقاد الشموع في الليالي الرمضانية، وغلبة مذهب المالكية في هذه المنافسة؛ فقال: “وأما المالكية فاجتمعت على ثلاثة قرّاء يتناوبون القراءة، وهي في هذا العام أحفلُ جمعًا وأكثر شمعًا لأن قومًا من التجار المالكيين تنافسوا في ذلك، فجلبوا لإمام الكعبة شمعًا كثيرًا، من أكبره شمعتان نصبتا أمام المحراب فيهما قنطار، وقد حفّت بهما شمع دونهما صغار وكبار، فجاءت جهة المالكية تروق حُسنا”.

وممن ذكر استقبال رمضان بالمشاعل والفوانيس والشمع ابنُ بَطُّوطَة (ت 779هـ/1377م) في رحلته؛ فحين حطّ رحاله بمدينة أبيار شمالي مصر شهد معهم ما يسمونه “يوم الركبة”، وهو يوم يركب فيه قاضي المدينة وأعيانها ويتبعهم “جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والعبيد والصبيان، وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة.. وقد فُرِش.. بالبُسُط والفُرُش، فينزل فيه القاضي ومن معه فيرتقبون (= يتحرَّوْن) الهلال، ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس، ويوقِد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع…، هكذا فعلهم كل سنة”!

وهكذا صارت الأنوار علامة صادقة على ابتداء رمضان وانقضائه، فإذا دخل أضاءت وأزهرت وإذا غاب خمدت وانطفأت؛ يذكر شمس الدين ابن خُمارَوَيْه (ت 953هـ/1546م) -في ‘مفاكهة الخلان في حوادث الزمان‘- أنه في الليلة الأخيرة من شعبان سنة 895هـ/1490م “تهيأ الناس بدمشق لصوم الغد، وعملوا الأقراص المشبكـ[ـة] والبسيس (= كعك) وغير ذلك، وعُلقت القناديل المشعولة بعد المغرب خلا الجامع الأموي، وقال المؤقِّتون (= الفلكيون): رؤية هلال رمضان حينئذ عَسِرة..، فحضر القضاة بالجامع -على العادة- فلم يره أحد، فأنكروا على من شعل القناديل كأهل ‘جامع يَلْبُغا‘، فبلغهم [ذلك] فأطفوها.

ثم أتى رجل وشهد أن أول شعبان السبت وأنه رأى هلاله ليلة السبت، وجاء آخر وشهد أنه رأى هلال رمضان بعد المغرب من هذه الليلة وزُكِّي؛ فحُكم بقبول شهادته وأعيدت القناديل، وأصبح الناس صيامًا”. وأضاف أن ذلك تكرر أيضا في دمشق سنة 923هـ/1517م في الليلة الأخيرة من شعبان، فقد “وقع اختلاف في أن غدا من رمضان، فلم يشهد أحد فأُطفِئت قناديل ‘مئذنة العروس‘ بالجامع الأموي بعد إيقادها، ثم ثبت [الهلال] على [حُكم] بعض القضاة، فأعيدت وأصبح الناس صياما”. و‘مئذنة العروس‘ هذه إنما سُميت بهذا الاسم لكثرة ما يكون عليها من الشموع وأنوار الزينة!!

وقبل ابن خُمارويْه بقرنين؛ يفيدنا ابن كثير (ت 774هـ/1372م) -في ‘البداية والنهاية‘- بأن تعليق القناديل كان علامة متعارَفا عليها بين الناس؛ ففي سنة 702هـ/1302م “أثبَتَ الشهرَ (= رمضان).. القاضي تقيُّ الدين الحنبلي (ت 715هـ/1315م)، فإن السماء كانت مغيمة، فعُلّقت القناديل وصُليتْ التراويح، واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته”. وقد أفتى غيرُ واحدٍ من الفقهاء بوجوب الصيام على من رأى إضاءة القناديل باعتبارها علامة إشعار عُرْفية بإثباته، ولذلك عدّوا “رؤية القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية [لهلال رمضان]”؛ كما نقل الشربيني الشافعي (ت 977هـ/1569م) في ‘مُغْني المحتاج‘.

عادة موسمية

ولم تقتصر عادة إشعال القناديل على رمضان، بل امتدّ إلى الاحتفالات بغيره من “المواسم” بتعبير الأزرقيّ في ‘أخبار مكة‘، وقد جاء من نماذج ذلك: إشعال القناديل في ليالي النصف من رجب وشعبان، وغيرها من الليالي الموسمية. وكان لليلة النصف من شعبان في الجامع الأمويّ شأن عظيم، إذ كانت -كما ذكرنا- تُسمّى “ليلة الوقيد”، وقد رصد ابن كثير -في ‘البداية والنهاية‘- تواصل إشعال القناديل في تلك الليلة نحوًا من ثلاثمئة سنة! ورأى أن العامّة بالغوا في شأنها حتى “استقرّ في أذهانهم [أنه] إذا أبطِل هذا الوقيد في عام يموت سلطان الوقت (= السلطان الحاكم وقتَها)، وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرد الوهم والخيال”!

وفي مصر؛ ذكر المقريزي -في ‘اتّعاظ الحُنَفا‘- أنه “في ليلة النصف من شعبان (سنة 402هـ/1012م) كثُر إيقاد القناديل في المساجد، وتنافس الناس في ذلك”. وقال في أخبار رجب سنة 415هـ/1025م: “وكانت ليلة النصف من رجب ليلةً مشهودة، حضرها [الخليفة] الظاهر (ت 427هـ/1037م) والسيدات وخَدَمُ الخاصة.. وسائر العوام والرعايا، وكان مجْمعاً لم يُشهد مثله من أيام العزيز بالله (ت 386هـ/997م)، وأُوقِدت المساجد كلها أحسن وقيد”. وقال أيضا إنه “جرت الأمور في هذه الشهور المباركة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد والجوامع، وتكثير القناديل والزيت وكثرة الوقيد”.

ويبدو أن عادة زيادة إضاءة قناديل المساجد في الليالي الموسمية كانت منتشرة في البلاد الإسلامية على اختلاف الأزمان، لا سيّما أيام العثمانيين حيث زاد الاحتفاء بها كثيرا؛ فقد ذكر ابن خُمارويْه -في ‘مفاكهة الخلان‘- أنه “في.. ليلة النصف من شعبان [سنة 926هـ/1520م] أوقِدت قناديل العمارة الخَنْكارية (= جامع ابن عربي بدمشق) والجامع الأموي جميعها، كما جرت به العادة في هذه الدولة الرومية (= العثمانية)، ولكن لم توقد مآذنهما إلا في هذه الليلة”. ولذلك لا عجب أن الأتراك ما زالوا يُسمّون ليالي المواسم -كليلة المولد والنصف من شعبان وليلة الإسراء- باسم “ليالي القنديل” (Kandil Geceleri)، لأن القناديل توقد فيها بكثرة زائدة!

أما أغربُ سببٍ لإيقاد قناديل المساجد فهو ما صنعه متولي أوقاف الجامع الأموي الشيخ إبراهيم الجباوي (ت 1170هـ/1756م)، إذ إنه لما وقع عرس أحد أحفاده يوم 10 شعبان 1161هـ/1748م “أمر أن تُزين الأسواق بالقناديل والشمع، وأمر أن تُشعل منائر (= منارات) الجامع الأموي فشُعلت، وهذا شيء ما سمعناه أنه سبق لغيره”! على حد قول البُدَيري الحلاق (ت بعد 1175هـ/1761م) في مذكراته ‘حوادث دمشق اليومية‘.

قناديل السحور

لم تقتصر وظيفة قناديل رمضان على إضاءة المساجد وتزيينها بل أضحت لها فوائدُ واستعمالات أخرى، من أهمّها الاستعانة بها على معرفة وقت السحور كما استُعين بها لإعلام الناس بثبوت رؤية هلال رمضان. ومن ذلك قول ابن جُبير في رحلته: “والمؤذن الزمزمي يتولى التسحير (= نداء المسحراتي) في الصومعة (= المئذنة) التي في الركن الشرقي من المسجد بسبب قربها من دار الأمير، فيقوم في وقت السحور فيها داعيا ومذكِّرا ومحرضا على السحور ومعه أخوان صغيران يجاوبانه (= يرددان ما يقوله)..، وقد نُصبت في أعلى الصومعة خشبة طويلة في رأسها عود كالذراع، وفي طرفيه بكَرتان صغيرتان يُرفع عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان يقدان مدة التسحير، فإذا قرب تبيين خيطيْ الفجر ووقع الإيذان بالقطع (= الإمساك) مرةً بعد مرة، حَطّ المؤذن المذكور القنديلين من أعلى الخشبة وبدأ بالأذان..، فمن لم يسمع نداء التسحير -ممن يبعد مسكنُه من المسجد- يُبصر القنديلين يقدان في أعلى الصومعة، فإذا لم يُبصرهما عَلِم أن الوقت قد انقطع”.

ويوضح لنا ابن الأخوة القرشي المحتسب (ت 729هـ/1329م) -في ‘معالم القربة في طلب الحسبة‘- شدة ارتباط ضوء الفانوس لدى الصائمين بالدلالة على مواعيد الإمساك؛ فيقول إن مؤذن مسجد الحي إذا “تعذّر عليه طفيُ الفانوس كَسَره، فإنّ من لا يسمع الأذان لبُعده إنما اعتماده في أكله وشربه على رؤية الفانوس وإيقاده وطفيه”.

وهكذا كان ضوء القناديل إحدى وسائل تنبيه الناس إلى السحور ووقته بقاءً أو انقضاءً، بالإضافة إلى النداء بالتسحير الذي كان يقوم به المؤذنون. ويعود تاريخ التسحير إلى زمن ولاية خالد بن عبد الله القَسْري (ت 126هـ/745م) على مكة وفقا لما ذكره الفاكهيّ -في ‘أخبار مكة‘- الذي يقول: “فإذا كان بعد القيام بليلٍ -وذلك مقدار الأذان الأول أو أرجح- جاء المؤذن إلى المنارة التي تلي أجياد (= مكان بمكة)، وقد جمع مؤذني الجبال قبل ذلك تحت المنارة من خارج في الوادي، فصاح بأعلى صوته: السحور رحمكم الله، اشربوا رحمكم الله، فيفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فيجيبه مؤذنو الجبال الذين تحت المنارة ويصيحون: اشربوا، ويتفرقون في فجاج مكة يُؤْذِنون الناس بالسحور إلى قريب من الفجر”.

علامة مستفيضة

أما استعمال القناديل في الدلالة على وقت السحور فلم أقع على وقت ابتدائه، غير أنّه لم يكن مقتصرًا على مكة، بل كان معروفًا في مصر وغيرها من بلاد المسلمين، حتى إنه أصبح عندهم ما يسمونه ‘فانوس السحور‘. وقد ذكره ابن ظافر الأزْدي المصري (ت 613هـ/1216م) في كتابه ‘بدائع البدائه‘؛ فقال: “اجتمعنا ليلةً في رمضان بالجامع فجلسنا بعد انقضاء الصلاة للحديث، وقدْ وُقِدَ (= أضيء) ‘فانوس السحور‘”، فصنع هو وأصحابه -على البديهة- شعرًا بديعًا في ‘فانوس السحور‘ هذا، ولهذه القصة نظائر مذكورة في كتب الأدب.

وأورد الحافظ ابن حجر محادثة بينه وبين السلطان الأشرف بَرْسْبَاي (ت 841هـ/1437م) تدل على رسوخ عادة الاستدلال بالفانوس على وقت السحور بين الناس؛ فقال: “تكلمتُ مع السلطان في ألا يُطفَأ القناديل في رمضان إلا قـُبيل طلوع الفجر، لما يحصل للناس من الإجحاف ممن ينام ثم يستيقظ عطشان فلا يجد القناديل تقِد، فيظن أن الأكل والشرب حَرُم، وليس كذلك؛ فوافق السلطان على ذلك”.

ومما يدل على قوة رسوخ هذه العادة أن المصادر تذكر استعمال الفوانيس في الدلالة على السحور حتى في الصيام خارج رمضان؛ فقد جاء عند تاج الدين الفاكهاني (ت 734هـ/1333م) في كتابه ‘رياض الأفهام‘: “وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها (= الأيام الستة من شوال) كما يتسحرون لرمضان، والفوانيس على حالها كما هي في رمضان، وأنهم يعملون في اليوم السابع عيدا ويسمونه: عيد الستة”!!

وقطْع أنوار فوانيس السحور مرةً بعد مرّة -الذي ذكره ابن جبير في رحلته- فصّله ابن الحاج المالكي (ت 737هـ/1336م) في كتابه ‘المدخل‘؛ فذكر أن الناس اعتادوا “تعليق الفوانيس التي جعلوها علَمًا على جواز الأكل والشرب وغيرهما ما دامت معلقة موقودة، وعلى تحريم ذلك إذا أنزلوها سبع مرات، ثم بعده يضربون بالأبواق سبعًا أو خمسًا، فإذا قطعوا حرُم الأكل إذ ذاك عندهم”.

وقد بقي استعمال القناديل في الدلالة على وقت السحور إلى زمنٍ قريب، فقد ذكره علي بن موسى الأفندي (ت بعد 1303هـ/1886م) في كتابه ‘وصف المدينة‘، الذي ألفه سنة 1303هـ/1886م حين كان “رئيس القلم العربي” بديوان محافظ المدينة المنورة أواخرَ زمن العثمانيين. قال الأفندي: “وأما المنارة الرئيسية فقد بُنى فوقها مجمرة من جنس بناء المنارة، ووضع فوق المجمرة العلَم، ومن دون العلم بكرات ثلاث لرفع القناديل الثلاثة وإنزالها، وهذه القناديل تُرفع على المئذنة إشارة إلى أن وقت السحور لا يزال باقيا، فإذا أُنزِلت أطلقت ‘مدافع الإمساك‘ في رمضان”.

ثروةٌ حقيقية

ولم تكن قناديل المساجد الرمضانية والدائمة مجرّد وسيلة إضاءة، بل كانت زينة عظيمة خرجت من معنى الزينة المجرّد إلى معنى المال والنقد! ولعل الأمويين كانوا أسرع حكام المسلمين إلى بذل الزينة الفاخرة في المساجد، ومن ضمنها القناديل اقتداءً بمؤسس دولتهم معاوية كما رأينا. وربّما كان منشأ ذلك أن ملكهم تأسس في منطقة الشام التي هي أقرب إلى حضارات من سبقهم من الملوك، أو لأنهم كانوا أوائل ملوك الإسلام المترفين في حياتهم، فلم يبخلوا على المساجد بما يليق بها من تنوير وتزيين.

وما يؤكّد علاقة الزينة بهذا الروح المترف أن عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ/720م) باع شيئًا من ذهب زينة الجامع الأمويّ وأرجع ثمنه إلى خزينة الدولة؛ فابن خَلْدُون (ت 808هـ/1406م) يقول -في تاريخه- إن الجامع الأموي بدمشق “كانت فيه ستمئة سلسلة من الذهب لتعليق القناديل، فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين، فأزالها عمر بن عبد العزيز وردّها إلى بيت المال”.

أما ابن كثير في ‘البداية والنهاية‘؛ فتوسع في بيان تفاصيل زينة الجامع الأمويّ وزخرفته التي بلغت أنهم “صوّروا بها سائر البلدان المشهورة: الكعبة فوق المحراب وسائر الأقاليم يمنة ويسرة، وصوروا ما في البلدان من الأشجار الحسنة”! ثم ذكر أن “سقفه مُقَرْنَص (= القرنصة: تجاويف زخرفية معمارية) بالذهب، والسلاسل المعلقة فيه جميعها من ذهب وفضة، وأنوار الشموع في أماكنه مفرقة..، وكان في محراب الصحابة بُرنية حجر من بلُّور.. وكانت إذا طُفئت القناديل تضيء لمن هناك بنورها”!!

ويذكر شمس الدين الأسيوطي (ت 880هـ/1475م) -في ‘إتحاف الأخصّا بفضائل المسجد الأقصى‘- أن فيه “من السلاسل للقناديل أربعمئة سلسلة إلا خمس عشرة، منها مئتا سلسلة وثلاثون سلسلة في المسجد والباقي في قبة الصخرة، وذرْعُ السلاسل أربعة آلاف ذراع، ووزْنها ثلاثة وأربعون ألف رطل بالشامي (= نحو 1900 غرام)، ومن القناديل خمسة آلاف قنديل، وكان يُسرج فيه مع القناديل ألفا شمعة في ليال الجمع، وفي ليلة نصف رجب وشعبان ورمضان، وفي ليلتيْ العيدين”.

وقبل إنشاء الجامع الأمويّ بدمشق؛ بنى عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/706م) قبة الصخرة بالمسجد الأقصى “فجاءت من أحسن البناء”، وخَصَّص “لها سَدَنَةً وخُدَّاماً بأنواع الطيب والمسك والعنبر والماوَرْد والزعفران، ويعملون منه غاليةً (= طِيب) ويبخرون القبة والمسجد من الليل، وجعل فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئا كثيرا”؛ وفقا لابن كثير.

احتفاء عظيم

وفي قرون الدولة العباسية؛ يقدم لنا المؤرخون رصدا وافيا للاهتمام بزينة المساجد وإنارتها، وخاصة الحرمين المكي والمدني؛ فالمؤرخ الأندلسي أبو عُبيد البكري (ت 487هـ/1094م) يفيدنا -في ‘المسالك والممالك‘- بأن “عدد قناديل المسجد [النبوي] مئتا قنديل وتسعون قنديلا”.

ولم تزل إنارة المسجد النبويّ في ازدياد، فإلى عهد قريب كانت قناديله وإضاءته من الضخامة والجمال بما يفوق الوصف. وفي ذلك يقول الأفندي في كتابه ‘وصف المدينة‘ المتقدم ذكره: “ومجموع ما يوقد كل ليلة في الحرم النبوي الشريف وعلى أبوابه -داخلا وخارجا- نحو ستمئة قنديل وثلاثمئة شمعة، هذا عدا شمع الفوانيس الملاصقة للدرابزين الصفر، وشمع المحاريب، والشمع الذي يوقد لمن يقرأ في مصاحف الروضة وغيرها، وقناديل الحجرة المعطرة وشمعها”!

أما المسجد الحرام بمكة؛ فقد سبق أن نقلنا عن الأزرقي أن عدد قناديله أربعمئة وخمسة وستون قنديلًا، ولكن يبدو أن عددها نقص فيما بعدُ. وقد لاحظ ذلك ابن الضياء المكي (ت 854هـ/1450م) -في ‘تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام‘- فقال إن “عدد قناديل المسجد الحرام الآن المرتبة فيه غالبا فثلاثة وتسعون قنديلا..، ويُزاد في القناديل في شهر رمضان خصوصا في العشر الآخر منه وفي الموسم، وعدد قناديل المسجد الحرام الآن وسلاسله تنقص كثيرا عما ذكره الأزرقي في قناديل المسجد”.

وقد أكد معاصره مؤرخ مكة تقي الدين المكي الحسني الفاسي (ت 832هـ/1429م) -في ‘شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‘- أن ذلك التناقص الكبير في إنارة المجسد الحرام بمكة لم تسلم منه حتى الكعبة نفسها، مقدما لذلك تعليلا واضحا يعود إلى فساد أمراء مكة وجشعهم؛ فذكر أنه “ليس في الكعبة الآن شيء من المعاليق التي ذكرها الأزرقي، ولا مما لم يذكره مما ذكرنا سوى الستة عشر قنديلا، ولس فيها شيء من حلية الذهب والفضة التي كانت في أساطينها وجدرانها، وسبب ذلك توالي الأيدي عليه من الولاة وغيرهم، على ما ذكر الأزرقي في تاريخه، ووقع ذلك أيضا بعده”!!

وفي الأندلس بالغرب الإسلامي؛ كان جامع قرطبة العظيم الذي يحدثنا الجغرافي الإدريسي (ت 560هـ/1165م) -في ‘نزهة المشتاق‘- عن فخامة عمارته وضخامة إنارته؛ فيقول: “وفيها (= قرطبة) المسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنيةً وتنميقا وطولا وعرضا، وفيه مئة وثلاث عشرة ثريا للوقيد، أكبر واحدة منها تحمل ألف مصباح وأقلها تحمل اثني عشر مصباحا”!

ولما ترجم المحبّي الدمشقي (ت 1111هـ/1699م) -في ‘خلاصة الأثر‘- للسلطان العثماني أحمد الأول (ت 1027هـ/1618م)؛ ذكر أن “من آثاره التي بقسطنطينية (= إسطنبول) الجامع الذي لم يُعمل مثله في إنشائه وإحكام بنائه ودقة صنائعه..، وله ست منارات حسنة الوضع إلى الغاية، وداخله مزيَّن بأنواع القناديل من البلُّور والقاشاني..، ولما تم وضعه (افتُتح سنة 1026هـ/1617م) هادتْه ملوكُ الأقاليم بالتُّحَف من قناديل الذهب وغيرها لتعلق فيه”!

مهنة منظمة

وكان الملوك والولاة والأمراء يُهدون القناديل إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي فتُعلَّقُ في سقوفهما، وتصبح منقبة تُذكر لمُهديها منهم؛ فقد ذكر السمهودي أن هذه القناديل كانت “تنفذ من البلدان من الملوك وأرباب الحشمة والأموال.. واستمر عمل الملوك وأرباب الحشمة -إلى زماننا هذا (= القرنان 9-10 الهجرييْن)- على الإهداء إلى الحجرة الشريفة قناديل الذهب والفضة”. وحين ترجم ابن شاهين المَلَطي (ت 920هـ/1514م) -في كتابه ‘نيل الأمل‘- لسلطان الدولة الجلائرية بالعراق أويس بن حسن الجلائِري (ت 776هـ/1374م) قال إنه: “خُطب له بمنبر مكة المشرّفة، وله عدّة قناديل ذهب معلّقة بالكعبة المشرّفة”.

وكانت في المسجدين المكي والمدني خزانة خاصّة لحفظ القناديل والفوانيس؛ فقد وصف الرحالة الفارسي ناصر خُسْرَوْ (ت 481هـ/1087م) -في رحلته ‘سفر نامه‘- أنه رأى في شرق المسجد الحرام بمكة “بناءً مستطيلًا عليه ثلاث قباب يُسمى ‘خزانة الزيت‘، به الشمع والزيت والقناديل”. وبعده بأربعة قرون يخبرنا السمهودي أنه “في جهة المشرق [من المسجد النبوي].. خزانتان إحداهما بيد من تكون له النَّوْبة (= وقت العمل/الوردية) من الفراشين، يضع فيها فوانيس المسجد ونحوها”.

وبلغت العناية بإضاءة المساجد أنْ خُصِّص لقناديلها وفوانيسها من يرعاها ويزودها بالزيت ويصونها بالنظافة، وكانوا يسمونه: “صاحب القناديل” أو “صاحب زيت المسجد”؛ وقد احتفظت لنا كتب التراجم بأسماء بعض من تولوا هذه “المهنة” منذ عهد الصحابة مما يدل على قِدمها. فالذهبي يترجم -في ‘تاريخ الإسلام‘- لتابعيٍّ تتلمذ على أبي هريرة (ت 59هـ/680م) اسمه “أبو مريم الأنصاري.. الشامي (ت بعد 111هـ/730م)”، ويصفه بأنه “صاحب القناديل وقَيِّم مسجد حمص”.

وأما ابن حجر -في ‘تقريب التهذيب‘- فقال عنه: “قيل اسمه عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: هو مولى أبي هريرة، وهو ثقة”. كما ترجم ابن عساكر (ت 571هـ/1175م) -في ‘تاريخ دمشق‘- لأحد شيوخ الإمام الأوزاعي (ت 158هـ/776م) اسمه خالد بن دِهْقان القرشي (ت بعد 100هـ/719م)، وقال إنه “كان على قناديل المسجد” الأموي بدمشق.

وكان لمتولي رعاية قناديل إضاءة المساجد راتبٌ شهريٌّ مجزٍ مقابل عمله، فمؤرخ المدينة النبوية السمهودي يخبرنا -في ‘خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى‘- بأنه “لم يزل رِزْقُ (= راتب) صاحب زيت المسجد ثلاثة دنانير (= اليوم 600 دولار أميركي تقريبا) تُجرَى عليه في كل شهر من بيت المال، وعليه فيها ما تكسّر من القناديل”. كما رُصدت مصاريف لصيانة هذه الإنارة، حتى إن المقريزي يورد -في ‘المواعظ والاعتبار’- بنود إحدى الوقفيات المسجدية وتضمن مبلغا “لمسح القناديل [مقداره] نصف دينار”.

عدوان غاشم

على مرّ العصور؛ مثّلت قناديل المساجد المعظّمة ثروةً كبيرة، استعملها الحكام حين ضاقت بهم السبل وأفلست خزائنهم، واستثمرها خُدّامُها في عمارتها حين ألجأتهم الحاجة إليها، واعتدى عليها اللصوص مرةً بعد مرة! لقد نص الفقهاء على حرمة التصرّف في قناديل المساجد وتوظيفها في الاستغلال الشخصي، حتى إن ابن نُجيم الحنفي (ت 970هـ/1562م) يقول -في ‘البحر الرائق‘- إنه “ليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته”.

بل إن تقي الدين السبكي (ت 756هـ/1355م) ذهب -في فتاواه- إلى أن بيعها لا يجوز حتى ولو كان ثمنها سيُصرف على مصالح المسجد نفسه، إذ “ليست القناديل كالمال المصكوك المعد للصرف الذي في الكعبة، لأن ذاك إنما أعِدّ للصرف، وأما القناديل فما أعدت للصرف وإنما أعدت للبقاء”.

ومع ذلك؛ فإنّ ضغط الواقع -قبْل السبكيّ وبعده- ألجأ الحكام وخدام الجوامع إلى التصرّف في مقتنيات إنارة الحرمين؛ فقد ذكر سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) -في ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان’- أنه بسبب المجاعة العظيمة في مصر -التي تواصلت سبع سنين شداد (457-464هـ/1066-1073م)- انقطع ما كان يُرسله سلاطين الفاطميين إلى مكة والمدينة، “وضاقت يد [ابن] أبي هاشم محمد (ت 487هـ/1094م) أمير مكّة بانقطاع ما كان يأتيه من مصر، فأخذ [سنة 462هـ/1070م] قناديل الكعبة”!!

ثم إن هذا الأمير الهاشمي تصرف في تلك القناديل بالبيع مثل بقية مقتنياتها من معادن وستائر، ولذلك عدّ المؤرخون أخذه قناديل الكعبة وزينتها من مثالبه. وقد حذا حذوه ابن عمه أمير المدينة الحسين بن مهنّا (ت بعد 469هـ/1076م) “فأخذ قناديل وآلات فضة كانت هناك فسبكها”؛ وفق ما ذكره ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في ‘المنتظم‘. وقد سبق ما نقلناه عن مؤرخ مكة تقي الدين الفاسي من تأكيده تناقص إنارة المجسد الحرام -وفي صدارته الكعبة نفسها- في عصره، وتقريره أن “سبب ذلك توالي الأيدي عليه من الولاة وغيرهم”!!

ولئن كان الاعتداء على مقتنيات إنارة الحرمين هو القاعدة الأكثر اطرادا في تاريخهما، فإننا لا نعدم شذوذا عن تلك القاعدة يذهب بها أحيانا إلى ضدها؛ كما وقع في زمن السلطان المملوكي الناصر ابن قلاوون (ت 741هـ/1340م) حين قرر بيع قناديل الحرم النبويّ واستثمار العائد المالي في بناء بعض أجزائه.

فقد أورد ابن كثير -في ‘البداية والنهاية‘- أنه “في شهر رمضان (سنة 705هـ/1305م) جاء كتاب من مُقدّم الخُدّام بالحرم النبوي يستأذن السلطان [الناصر] في بيع طائفة من قناديل الحرم النبوي، لينفق ذلك ببناء مئذنة عند باب السلام الذي عند المطهرة، فرَسم له بذلك، وكان في جملة القناديل قنديلان من ذهب زنتهما ألف دينار (= قيمتها اليوم 200 ألف دولار أميركي تقريبا)، فباع ذلك وشرع في بنائها”.

سطو مسلح

ويبدو أن قيمة قناديل المساجد المعظّمة لم تكن محطّ اهتمام الأمراء والسلاطين وخدام المسجد فحسب، بل فطن لضخامتها كثيرٌ من الغزاة واللصوص، ولذلك سجلت كتب التاريخ العديد من قصص سرقة قناديل المساجد والعدوان عليها. ولعل أول ذلك ما حدث في كارثة اقتحام قائد القرامطة أبي طاهر الجنّابي (ت 332هـ/944م) للمسجد الحرام بمكة سنة 317هـ/929م، وما ذكره المؤرخ ابن فضل الله العمري (ت 749هـ/1348م) -في ‘مسالك الأبصار‘- من أنه “حمل معه الحجر الأسود وقناديل الكعبة، وكانت من ذهب وفضة”.

ومن أهمّ ما يُذكر في ذلك أيضا العُدوان على قناديل المسجد الأقصى بعد احتلاله من الصليبيين سنة 492هـ/1097م؛ فبعد أن فصّل ابن الأثير -في كتابه ‘الكامل‘- خبر المجزرة العظيمة التي ارتكبها الصليبيون في ساحات الأقصى تطرق إلى نهبهم لقناديل المسجد، فقال إنهم “أخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين قنديلا من الفضة، وزْن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمئة درهم (= اليوم 7000 دولار أميركي تقريبا)، وأخذوا من القناديل الصغار مئة وخمسين قنديلا نُقْرًةً (= فضة)، ومن الذهب نيفا وعشرين قنديلا، وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء”. ونلاحظ هنا أن ابن الأثير كان يذكر وزن القناديل وكأنها نقدٌ أو في حكم النقد!!

ومن العُدوان المشهود على قناديل المسجد النبويّ ما ذكره السخاوي (ت 902هـ/1496م) -في ‘التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‘- في ترجمة أمير المدينة حسن بن زبيري (ت بعد 901هـ/1495م)، من أنه في سنة 901هـ/1495م “جمع جماعة مستعدين بالأسلحة ودخل المسجد النبوي قبل الظهر، وأحضر خازندار (= أمين الخزانة) الحرم، وطلب منه مفاتيح القبة وحاصل الحرم (= مقتنياته من الهدايا)..، وعمد إلى باب الحاصل المشار إليه فكسره بالفأس، فأخذ ما به من النقود وجميع قناديل الذهب والفضة، ثم أحضر الصُّوّاغ (= الصاغة) لحصنه فسبك تلك القناديل”!!

ولئن كانت فعلة ابن زبيري سطوًا مسلّحًا في وضح النهار على ممتلكات المسجد النبوي؛ فقد سلك أمراء آخرون مسلك السطو الليلي الخفيّ، فقد أورد المَلَطي -في ‘نيل الأمل‘- أنه في سنة 861هـ/1457م “ورد الخبر من المدينة الشريفة بنادرة غريبة، وهي أنّ شخصًا من الأشراف يقال له الشريف برغوث (= برغوث بن بتير الحسيني المتوفي نحو 862هـ/1458م) تسلّق ومعه [آخر اسمه دبوس بن سعد الحسيني (ت نحو 862هـ/1458م)] إلى سطح الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، واختلس عدّةً من قناديلها الذهب والفضّة، ثم ظُفِر به بالينبوع (= مدينة ينبع 230كم غرب المدينة)، وعُدّت هذه من نوادر الجَسَارات ومن أكبر الخسارات ومن أسمج الفعلات وأقبح العملات”.

وقد شُنق برغوث هذا بفعلته الشنيعة كما ذكر السخاويّ في ‘التحفة اللطيفة‘، وذكر أن قريبًا لبرغوث اسمه “ركاب” صنع مثل صنيعه بعده بشهور فشُنق هو الآخر!

عقوبة صارمة

ويبدو أن الشنق كان عقوبةً دارجةً -قبل ذلك الزمن- لمن يسرق قناديل المساجد والمشاهد المعظمة! فقد ذكر المؤرخ ابن دُقْمَاق (ت 809هـ/1406م) -في ‘نزهة الأنام‘- أنه في سنة 638هـ/1240م نزل “خمسة نفر من الحرامية ليلًا إلى مشهد السيدة نفيسة.. [بمصر]، وأخذوا منه ستة عشر قنديل فضة، وكان نزولهم من الطاقات الزجاج”. فلوحِق اللصوص وقُبض عليهم بالفيوم “فأحضروهم إلى مصر.. وصحبتهم القناديل، فاعترف أحدهم بأنه هو الذي نزل وأخذ القناديل وأبرأ الباقين، فشُنق على خشبة.. قُبالة المشهد”!

ولم يسلم الجامع الأمويّ بدمشق من حوادث سرقة القناديل؛ فابن كنان الحنبلي (ت 1153هـ/1741م) يروي -في ‘يوميات شامية‘- أنه في سنة 1134هـ/1722م “سُرِق من [الجامع] الأموي أربعة قناديل من النحاس الأصفر كانت فوق محراب المقصورة..، [وهي] من غرائب الصنعة من جهة التخريم (= نقش أو تجويف)، لا مثيل لها في الإتقان والتخاريم”.

ومن عجائب ألوان العُدوان على قناديل إنارة المساجد قولُ ابن الحاج المالكي -في كتابه ‘المدخل‘- إن مِن عامّة الناس “مَن يفعل ما هو أشد مما ذُكر (= نقل القناديل من مسجد لآخر)، وهو أن من كان عنده فرح في طول السنة استعار القناديل من مسجد، واستعملها في بيته للسماع والرقص وما شاكل ذلك”!!

وقد أفتى ابن الحاج هذا بحُرمة نقل القناديل من مسجد إلى آخر، لأنها وقفٌ عليه عينًا. ولا غرابة إذن أن تحصل أيامها مشكلة كبيرة حين عُلم أن جماعةً من “النصارى قد استعاروا من قناديل جامع عمرو بن العاص (ت 43هـ/664م) بمصر شيئا وعلقوه في مجمع كان بالكنيسة المعلقة”. وكان ذلك في محرم سنة 714هـ/1314م وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر في ‘الدُّرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة’؛ فحصلت معركة كبيرة بقيادة أحد الفقهاء، لم يسلم منها الأقباط الذين استعاروا القناديل، ولا خطيبُ جامع عمرو الذي أعارهم القناديل، ولا خُدّام المسجد الذين اتهِموا بالتواطؤ معه.

ومن أكثر وأخطر الآفات التي كانت تصيب قناديل المساجد حوادث الحريق والاشتعال؛ ومن أكبرها أنه في أول أيام رمضان المبارك سنة 654هـ/1256م وقع حريقٌ كبير بالمسجد النبوي الشريف، وكان سببه -كما قال السمهودي في ‘خلاصة الوفا‘- أن “أبا بكر بن أوحد الفرّاض (ت بعد 654هـ/1256م) [دخل خزانة] الحاصل الذي في الزاوية الغربية الشمالية لاستخراج قناديل لمناير المسجد، وترك الضوء الذي كان في يده على قفص من أقفاص القناديل..، فاشتعلت النار فيه وأعجزه طفؤها، وعَلِقت بِبُسُطٍ وغيرها مما في الحاصل”.

ويضيف السمهودي أنه “علا الالتهابُ حتى علقت [النارُ] بالسقف مسرعة..، وأعجلت الناس عن إطفائها بعد أن نزل أمير المدينة واجتمع معه غالب أهلها فلم يقدروا على طفئها، وما كان إلا أقل من القليل حتى استولى الحريق على جميع سقف المسجد، وما احتوى عليه من المنبر النبوي والأبواب والخزائن والمقاصير والصناديق، ولم يبق خشبة واحدة -أي كاملة- وكذا الكتب والمصاحف وكسوة الحجرة الشريفة”!!